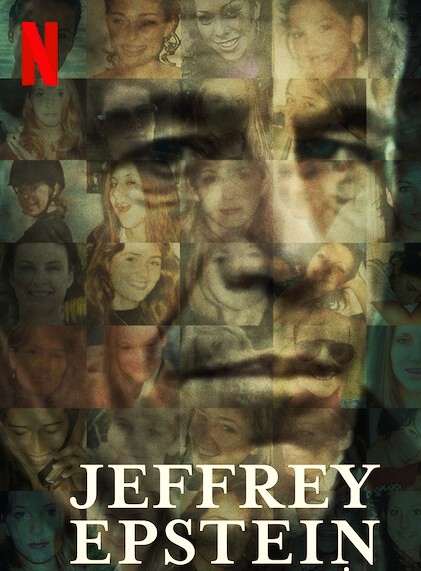

Ho iniziato da ieri a vedere su Netflix una miniserie che tratta di un argomento scabroso: la vicenda di Jeffrey Epstein.

Ora… non è che non avessi letto quanto fosse accaduto in quelle sue lussuose ville, ma osservare visivamente le immagini, far emergere dall’ombra i contorni di quelle stanze, mi ha fatto inorridire in modo diverso. Ha toccato una corda che offende la natura umana, e che mi ha fatto decidere di scrivere questo post e al titolo da utilizzare per aprire questo discorso.

Mi chiedo spesso, dinnanzi a fatti che superano l’immaginabile, dove vada a finire il nostro sdegno. Sì… è come se si accumulasse, strato dopo strato, fino a formare un cristallo duro e tagliente, proprio come quello ora evocato dalle parole del mio titolo.

Non è fantasia da horror, né la semplice invocazione di una giustizia sommaria e fisica, è piuttosto l’estremo respiro di un’impotenza collettiva, che sente di aver toccato il suo limite. È il punto in cui la ragione, stanca di bussare alle porte dei tribunali, sogna un finale diverso, in cui il castigo sia pari all’orrore, sia pubblico e, soprattutto, sia definitivo.

Certo, la mia è un’immagine da antico codice, e forse nasce proprio da lì: dal bisogno primordiale di vedere un ordine restaurato in modo così plateale da cancellare, una volta per tutte, ogni ombra di dubbio, perché – ahimè – la realtà con cui ci confrontiamo è ben più opaca, più grigia!

È fatta di documenti – quelli sì, finalmente pubblicati – che formano una nebulosa di nomi, di voli, di indirizzi. Si parla di “files“, una parola asettica che contiene universi di sofferenza, e non di quello che realmente fosse e cioè uno: “schifo”.

Jeffrey Epstein non fu un mostro solitario; fu piuttosto un nodo, un collante, un raccordo tra soggetti deviati. La sua genialità perversa consistette proprio in questo: comprendere che il desiderio più oscuro, se protetto da abbastanza denaro e favori, poteva trasformarsi in una valuta, in una merce di scambio per una certa “élite“.

Le sue ville, l’isola, gli aerei, non furono soltanto i teatri di un delitto, ma i luoghi di una perversa socialità, dove il potere non si limitava a coprire malefatte. Lì, in qualche modo, si banchettava. E il banchetto aveva un prezzo, pagato a scapito di aspiranti modelle e, in modo ancor più deplorevole, su vittime minorenni ignare.

È qui che il nostro sdegno si incrina e diventa perplessità. Perché leggere quei nomi – politici, imprenditori, magnati, intellettuali, artisti – non fornisce risposte, ma moltiplica le domande. Essere menzionati, ci viene giustamente ricordato, non è una condanna. Alcuni saranno stati ingenui frequentatori di un ambiente luccicante e certamente corrotto; altri, chissà, avranno visto e avranno distolto lo sguardo.

Il dubbio, però, si insinua come una nebbia: fino a che punto si può essere “solo” amici di un uomo che organizzava la propria esistenza attorno allo sfruttamento di donne, uomini, o peggio… adolescenti? Dove finisce la colpevole negligenza e inizia la complicità? Il vero rompicapo sta in questa zona grigia, in quel brusio di fondo di un mondo che, a certi livelli, ha forse chiuso un occhio, ha scambiato un sorriso, pur intravedendo il buio ai margini del tappeto rosso.

I social media hanno preso questa storia già contorta e l’hanno gettata nella fornace del caos. Hanno creato un cortocircuito letale tra il legittimo desiderio di giustizia e la sete morbosa di scandalo, fabbricando accuse a caso, mescolando vittime e carnefici in un unico, gigantesco spettacolo.

Questo rumore di fondo rischia di soffocare le voci vere, quelle delle sopravvissute, trasformando una tragedia umana in un campo di battaglia per teorie complottiste. Ci si ritrova così a dover lottare, paradossalmente, per preservare una verità già di per sé agghiacciante dalla distorsione della menzogna.

Alla fine, mi fermo a considerare il titolo da cui siamo partiti. Quella violenza verbale, quel desiderio di squarci e di sole cocente, è forse il gemello oscuro della nostra frustrazione. Rappresenta la tentazione di sostituire l’iter faticoso della giustizia – con i suoi cavilli e le sue attese – con un’icona immediata e sacrificale.

È un’idea comprensibile, ma resta un vicolo cieco. Perché la vera, difficile opera non è immaginare il castigo, ma decifrare il silenzio che ha permesso tutto ciò. È capire come una rete del genere abbia potuto tessersi alla luce del sole, intrecciata ai fili della finanza, della politica, dell’accademia e dello spettacolo.

Il sole sotto cui vorremmo appesi i colpevoli, forse, dovrebbe prima di tutto illuminare quelle stanze troppo a lungo rimaste in penombra. La giustizia, quando arriva, non ha lo spettacolo feroce di un’antica esecuzione, ma il volto austero di una condanna legale, o la paziente, ostinata raccolta di prove.

È meno narrativa, meno catartica. Ma è l’unica che può reggere il peso della storia, senza rischiare di trasformarci, nel desiderio di distruggere i mostri, in qualcosa che ad essi assomigli.

Io, nel mio sentire più viscerale, preferisco ancora la soluzione del titolo: appendere tutti a testa in giù, scuoiati. Ma soprattutto, ora, vorrei conoscere i nomi. I nomi dei miei connazionali che in quelle stanze ci sono stati, che a quelle feste hanno partecipato. Perché ho la sensazione, anzi la certezza, che ci siano.

Sì… vorrei sapere, una volta per tutte, chi ha banchettato in quel silenzio!