Come un pensiero che ritorna ostinato, le notizie che circolano ora sul “Grande Fratello” mi riportano indietro di anni, in un “déjà vu” quasi disarmante.

La cronaca attuale, tra scandali, annullamenti di casting e improbabili “rumors” di conduzione, sembra riavvolgere il nastro e riproporre, con volti leggermente diversi, le stesse dinamiche di cui discutevo già nel 2017: il sospetto di favoritismi, la sensazione di una regia troppo presente, la poca trasparenza dietro al semplice gioco di un tele-voto.

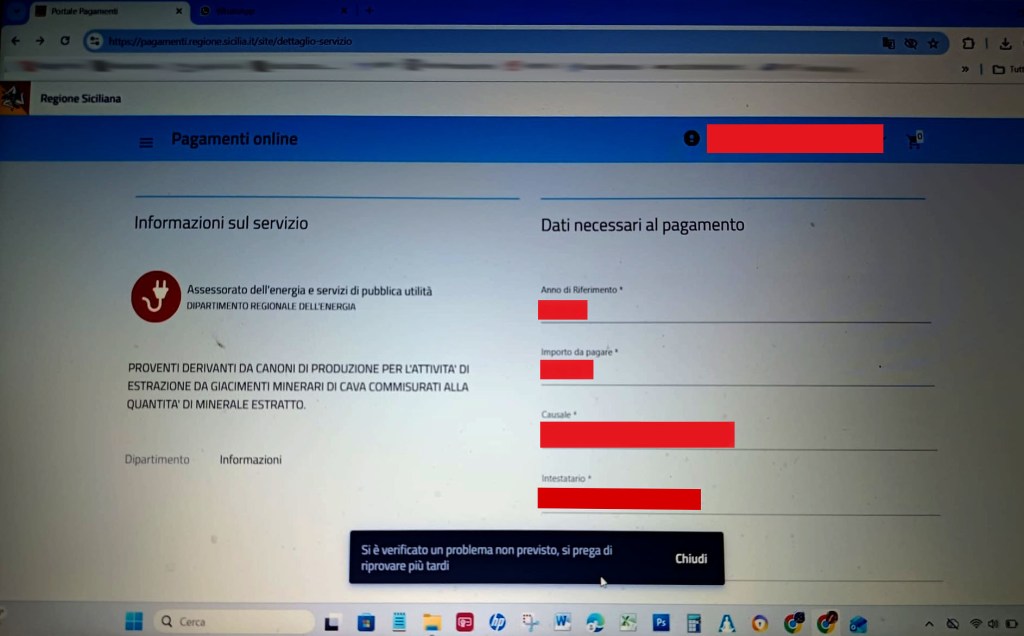

Oggi dicono che per il prossimo GF Vip i casting siano stati azzerati e rifatti da capo dopo forti pressioni esterne, e che alcuni nomi già annunciati abbiano fatto marcia indietro. Allora, nella puntata finale del 2017, il sistema di voto rifiutava in modo selettivo le preferenze di mia figlia per la favorita, già in un parallelismo oggi, che è quasi grottesco.

La verità, temo, è che il tempo scorre ma certi meccanismi restano immutabili. Sì… nel 2017 mi chiedevo, ironicamente, chi fossero davvero quei “VIP” (Very Important Person). Oggi i nomi che circolano per il cast del 2026 sono figli e fratelli di famosi già visti in passato, ex tronisti, figure note soprattutto per i propri legami sentimentali o per la partecipazione ad altri programmi dello stesso circuito.

Si parla di Alba Parietti, di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine, di Walter Zenga, di volti provenienti dal mondo di Uomini e Donne. Un giro che sembra piuttosto chiuso, un circolo dove l’accesso è regolato più da conoscenze e dall’essere già “nel giro“, che da una reale notorietà o un merito indiscutibile. Una promozione televisiva, insomma, che funziona per affinità e raccomandazione.

Anche lo scandalo di oggi, con le inchieste e le accuse che hanno portato all’esclusione del conduttore storico Alfonso Signorini e al conseguente caos organizzativo, non fa altro che confermare l’impressione di un ambiente opaco. È la stessa produzione, la stessa macchina dello spettacolo che, per proteggere se stessa o per dirigere il gioco, finisce per diventare la vera protagonista, oscurando i concorrenti. Ieri si manipolava un voto, oggi si cancella un intero cast già approvato. La sostanza non cambia: il pubblico è spettatore di una partita le cui regole possono essere riscritte in corsa, fuori dal suo controllo.

Eppure, nonostante tutto questo, il format sopravvive e si ripresenta. Mediaset punta forte su di esso per la prossima stagione, tanto da valutare di renderlo l’unico reality in palinsesto o di lanciare una maratona lunghissima. È la dimostrazione più chiara di come il sistema, per quanto criticabile, funzioni.

Garantisce ascolti, genera conversazione, distrae. Offre pane e circo in una formula che, seppur logora, è ancora redditizia. La mia riflessione di nove anni fa sulla televisione che preferisce distrarci piuttosto che informarci sui problemi reali del paese, purtroppo, non ha perso un grammo della sua attualità.

Il sospetto che allora era un lampo nella mente di un padre che guardava sua figlia frustrata davanti a uno schermo, oggi è diventato cronaca. Le denunce sono diventate pubbliche, le voci sono esplicite. Ma la cosa più amara è rendersi conto che, in fondo, non è una novità, è un copione già scritto, che si ripete.

Io l’avevo anticipato nel 2017 – https://nicola-costanzo.blogspot.com/2017/12/il-grande-fratello-raccomandato.html – osservando con occhio disincantato un gioco che, dietro la facciata del divertimento, rivela molto del paese in cui viviamo. Un paese dove troppo spesso, in troppi ambiti, non vince il migliore, ma il meglio inserito.

E il “Grande Fratello“, in questo, non è che uno specchio, magari distorto, ma terribilmente fedele…