È interessante notare come, negli ultimi due decenni, la geografia biblica abbia compiuto un salto non da poco: non più affidata solo a disegni schematici nei libri di studio, ma a modelli digitali interattivi, costruiti con dati archeologici, satellitari e testuali incrociati.

Il Digital Atlas of the Holy Land, curato dalla Society of Biblical Literature in collaborazione con ricercatori di università come Yale e Tel Aviv, offre oggi una ricostruzione stratigrafica dei percorsi antichi, compresi quelli plausibili del I secolo.

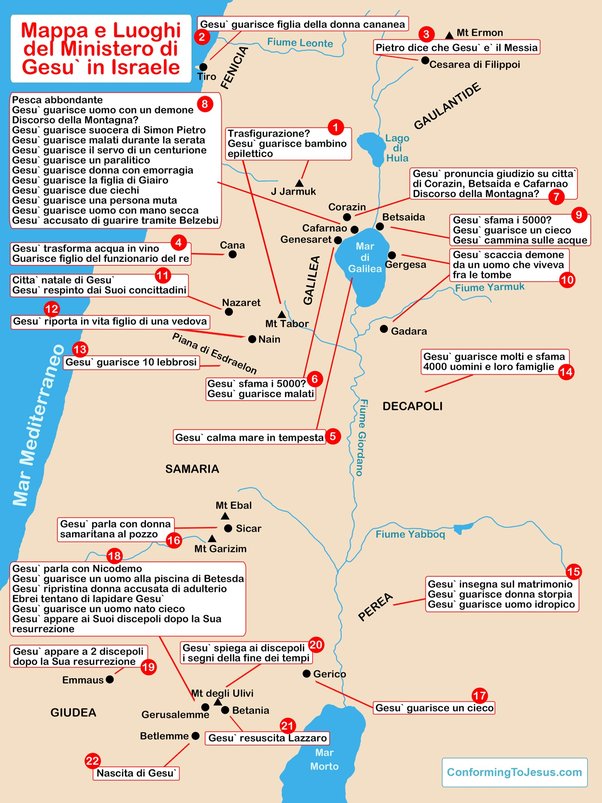

Lì, per esempio, si può tracciare in tempo reale la via che da Sefforis – città romana vicina a Nazaret, dove Gesù probabilmente lavorò come artigiano – conduceva a Cafarnao: un tracciato di circa 35 km, in gran parte su una strada secondaria che costeggiava le colline della Bassa Galilea, con pendenze dolci ma polvere abbondante nei mesi estivi.

Anche BiblePlaces.com, fondato dall’archeologo Todd Bolen, va oltre la semplice mappa: integra foto aeree attuali, scansioni LiDAR e ricostruzioni 3D di siti come il pozzo di Giacobbe a Sichem o le rovine di Gerico pre-70 d.C., consentendo di confrontare il paesaggio odierno con quello che Gesù avrebbe visto.

In una delle sue schede su Jesus’ Travels, si legge una nota particolarmente evocativa: i ricercatori hanno calcolato, in base all’andatura media di un camminatore antico (4–5 km/h, con soste ogni due ore), che il viaggio da Cafarnao a Gerico – tappa intermedia cruciale prima della salita a Gerusalemme – richiedeva circa tre giorni, con pernottamenti a Scitopoli o a Fasaelis, villaggi ormai ridotti a cumuli di pietra, ma ben documentati negli archivi del Israel Antiquities Authority.

Una cosa colpisce: quasi tutti questi spostamenti rientrano in un’area di circa 150 km di diametro – meno della distanza tra Catania e Palermo. Eppure, quella piccola porzione di terra era un crocevia di lingue, imperi, culti e resistenze. Camminare da Nazaret a Gerusalemme significava passare da un villaggio aramaico a una città ellenizzata, da una regione governata da Erode Antipa a un’altra sotto diretto controllo romano, con dogane, dialetti diversi, monete non sempre accettate.

Non era solo una questione di chilometri: era un attraversamento continuo di mondi. E Gesù lo fece a piedi, senza scorta, senza permessi speciali, un uomo in movimento in un territorio controllato.

Quel che i dati moderni confermano, più di ogni altra cosa, è la località radicale della sua missione. Non parlava dal centro del potere, né da un pulpito remoto: lo faceva nei campi, sulle rive, alle porte delle città, in luoghi dove la gente si fermava per necessità, non per devozione. Il pozzo di Sichem, per esempio, non era un santuario: era un punto d’acqua quotidiano, un crocevia femminile, un non-luogo sacro che diventa, per un dialogo, luogo di rivelazione.

Oggi, grazie alle mappe del Digital Atlas, possiamo vedere che quel pozzo si trova a poche centinaia di metri da una strada carovaniera secondaria – non isolato, ma attraversato, proprio come la donna samaritana, proprio come il Vangelo stesso.

Se vi interessa esplorare personalmente questi percorsi, ti segnalo due risorse aperte e gratuite:

– Il Digital Atlas of the Holy Land è accessibile qui: https://dathl.sbl-site.org

– Le mappe tematiche di BiblePlaces.com, compresa quella dedicata ai viaggi di Gesù, si trovano in questa sezione: https://www.bibleplaces.com/jesus-travels/

Entrambe permettono di sovrapporre antico e moderno, di misurare distanze con precisione, di capire non solo dove, ma come si camminava allora e forse, per contrasto, come camminiamo noi oggi, sempre più veloci, sempre meno presenti.

Perché, alla fine, questo post non vuole ridurre il sacro al misurabile: vuole però restituire a quell’uomo, quello spessore umano che qualcuno (dopo tre secoli dalla sua morte) ha voluto stravolgere, sì… per creare quel “mistero di Cristo”, un concetto chiave che includendo egli alla cosiddetta “trinità”, ha potuto di fatto elevare quei semplici uomini ad un livello e ad una gerarchia, capace di condizionare la storia per millenni, influenzando fino ad oggi, 2,4\miliardi di cristiani nel mondo.

Oggi, grazie alle mappe del Digital Atlas, possiamo vedere che quel pozzo si trova a poche centinaia di metri da una strada carovaniera secondaria, non isolato, ma attraversato, proprio come la donna samaritana, proprio come il Vangelo stesso.

E allora, forse, il vero scopo di riproporvi queste mappe non è ridurre il sacro al misurabile, è piuttosto restituire a quell’uomo il suo spessore umano, troppo spesso offuscato da secoli di dottrina. Quel “mistero di Cristo“, un concetto chiave che, a partire da tre secoli dopo la sua morte – includendolo nella cosiddetta “trinità” – ha di fatto elevato anche quei semplici uomini a un livello gerarchico capace di condizionare la storia per millenni – influenzando fino ad oggi 2,4 miliardi di cristiani – e che – il più delle volte – ne ha allontanato il volto più autentico.

Il mio desiderio, viceversa, è più semplice e più radicale: restituire a quell’uomo il respiro di chi cammina davvero. I piedi gonfi, la gola secca, lo sguardo rivolto al prossimo incontro. Gli occhi di chi sa che la trascendenza non abita in un altro mondo, remoto, ma proprio qui, nel terreno battuto ogni giorno. Nella polvere sollevata da un passo stanco, nella luce obliqua di un tramonto, nel gesto disarmante di chiedere un po’ d’acqua e di concedere, in cambio, una parola che cambia tutto.

Perché è in quel gesto, in quella parola disarmata e potente, che risiede la distanza più breve e al tempo stesso incolmabile tra l’umano e il divino. Una distanza che nessuna mappa, e forse neppure alcuna Chiesa, potrà mai contenere…